麻雀用語集MAHJONG GLOSSARY

あ

| あいだよんけん | 間四間 | 裏スジが2つ重なっていること。 例えば |

→「裏筋」 |

|---|---|---|---|

| あうと | アウト | 負け分が払えず雀荘から借りること。雀荘用語。 | |

| あおてんじょう | 青天井 | 満貫、跳満などで点数を打ち切りにせず、純粋に計算式で計算すること。 | |

| あかうー | 赤五 | 赤牌のこと。 | =「赤牌」 |

| あかはい | 赤牌 | 赤い色をした |

|

| あがり | 和了り | 手牌とツモ牌もしくは他家が切った牌を合わせてアガリ役のつく形になったら宣言できる。宣言するとその局の勝者となる。 ツモ牌で宣言すると自摸和了り、他家が切った牌で宣言すると栄和了りとなる。 |

=「和了」 →「自摸和了り」 →「栄和了り」 |

| あがりはい | 和了り牌 | ツモアガリ、ロンアガリが宣言できる牌。またはアガった時の牌。 | =「当たり牌」 |

| あがりほうき | 和了り放棄 | 少牌などの罰則で、ツモって切ることしかできない状態。 | |

| あがりやく | 和了り役 | アガるために必要な役のこと。またはアガった時の役。 | =「手役」 =「役」 |

| あがりやめ | 和了りやめ | オーラスで親がアガった場合、点数がトップであればその半荘を終了にできるというルール。 | |

| あくうかん | 亜空間 | 無意味なフーロ。論理的根拠のない仕掛け。 某麻雀プロの「亜空間殺法」が元であるが、本来は「フーロにより流れを操作する」という戦略のこと。 |

|

| あしどめりーち | 足止め立直 | 他家を牽制する意味でかける愚形や安手のリーチ。 | |

| あたま | 頭 | アガリの形に必要な2枚1組の牌。 | =「雀頭」 |

| あたまはね | 頭ハネ | 基準から見てツモ順の早い人が権利がある、というルール。 例えばトリプルロンの場合、振り込んだ人から見て頭ハネは下家となる。 |

|

| あたり | 当たり | ロンのこと。 | =「栄」 |

| あたりはい | 当たり牌 | ツモアガリ、ロンアガリが宣言できる牌。またはアガった時の牌。 | =「和了り牌」 |

| あつしぼ | アツシボ | 「熱いオシボリ」の意。雀荘用語。 | ↔「ツメシボ」 |

| あとづけ | 後付け | 役に関係しないメンツからフーロして、後から役をつけること。 | =「先付け」 |

| あとひっかけ | 後引っ掛け | リーチ後の捨て牌で引っ掛けになること。 | →「引っ掛け」 |

| ありあり | 有り有り |

|

↔「無し無し」 |

| ありす | アリス | メンゼンでアガった場合、ドラ表示牌の隣り(嶺上とは逆側)の牌を開け、同一牌を使っていれば1飜プラスし、さらに隣りを開けていくというルール。 使っていない牌が出るまで開け続ける。 |

|

| あるしーある | アルシーアル | 役がなくてもアガリ形になっていればアガれるルール。戦前は一般的なルールだった。 「アルシーアル」とは「二十二」のこと。アガリの最低点が22符であることから。 |

|

| あれば | 荒れ場 |

|

↔「小場」 |

| あわせうち | 合わせ打ち | 同巡で他家が捨てた牌と同じ牌を捨てること。 | |

| あんかん | 暗槓 | 手の内でできた同一牌4枚でカンすること。 | |

| あんこー | 暗刻 | 手の内で作った刻子。 | |

| あんこーおとし | 暗刻落とし | 手の内で暗刻になっている牌を切っていくこと。 | |

| あんぜんぱい | 安全牌 | 当たり牌にならない牌。 | ↔「危険牌」 |

| あんぱい | 安牌 | 「安全牌」の略。 | =「安全牌」 |

い

| いーしゃんてん | 一向聴 | あと1枚でテンパイという状態。 | |

|---|---|---|---|

| いーちゃん | 一荘 | 東場、南場、西場、北場を合わせてこう呼ぶ。 | |

| いーちゃんせん | 一荘戦 | 一荘で1ゲームとすること。親番が4周したら1ゲーム終了となる。 | →「一荘」 |

| いーはんしばり | 一飜縛り | 役が1飜以上ないとアガれないというルール。通常は一飜縛り。 | |

| いかさま | 如何様 | インチキ。不正行為。 | |

| いかさまし | 如何様師 | イカサマをする人のこと。 | |

| いちごー | イチゴー | 1500点のこと。 | |

| いちころ | 一コロ | 1人だけが沈み、3人が浮くこと。「1人殺した」の意。 | →「二コロ」 →「三コロ」 =「Cトップ」 |

| いちさん | イチサン | 1300点のこと。 | |

| いちなき | 一鳴き | 場に出た1枚目の牌をポンすること。 | →「二鳴き」 |

| いちなきてんぱい | 一鳴き聴牌 | 1回のフーロでテンパイすること。 | |

| いちろく | イチロク | 1600点のこと。 | |

| いっぽんば | 一本場 | 連荘または流局で親が積み棒を1本出している状態。 | →「積み棒」 |

| いんぱち | インパチ | 18000点のこと。 |

う

| うーぴん | ウーピン |

|

(2)→「レート」 |

|---|---|---|---|

| うき | 浮き | 持ち点数が配給原点もしくは基準点よりもプラスの状態。 | ↔「沈み」 |

| うじゅう | 右10 | 親が開局時にふったサイコロの目が10の場合、割れる山を示す言葉。 | =「右10(みぎじゅう)」 |

| うちすじ | 打ち筋 | その人の麻雀の打ち方、癖、こだわりなどのこと。 | |

| うつ | 打つ |

|

|

| うに | 右2 | 親が開局時にふったサイコロの目が2の場合、割れる山を示す言葉。 | =「右2(みぎに)」 |

| うま | 馬 | ゲーム終了時、順位に応じて点数や現金などをやりとりすること。 | →「順位馬」 →「差し馬」 →「外馬」 |

| うら | 裏 | 「裏ドラ」の略。 | =「裏ドラ」 |

| うらすじ | 裏筋 | その牌のとなりのスジのこと。 |

|

| うらどら | 裏ドラ | ドラ表示牌の下の牌で示されるドラ。 リーチをかけてアガった場合のみ裏ドラをのせる権利ができる。 |

→「ドラ表示牌」 →「表ドラ」 |

| うらめ | 裏目 | 捨てた牌にくっつく牌をツモってしまうこと。 | |

| うろく | 右6 | 親が開局時にふったサイコロの目が6の場合、割れる山を示す言葉。 | =「右6(みぎろく)」 |

| うわづも | 上自摸 | ツモる牌が牌山の上段にあること。 | ↔「下自摸」 |

え

| えーとっぷ | Aトップ | 1人浮きのトップのこと。マルAとも言う。 | →「Bトップ」 →「Cトップ」 =「三コロ」 |

|---|---|---|---|

| えあわせ | 絵合わせ | 役や点数を無視し、ただアガリの形を目指すこと。 | |

| えれべーたー | エレベーター |

|

お

| おーらす | オーラス | 最終局。半荘戦(東南戦)であれば南4局のこと。 | |

|---|---|---|---|

| おか | 丘 | 配給原点と基準点の差のこと。トップ者のものとなる。 例えば25000点持ち30000点返しの場合、差の5000点×4人で20000点がオカとなる。 |

|

| おかると | オカルト | 流れやジンクスなど、科学的根拠のないものを信じること。 | ↔「デジタル」 |

| おきざい | 置きザイ | サイコロをきちんと振ったように見せて、出したい目の状態で置くこと。 | |

| おくりかん | 送り槓 | 同一牌4枚を暗刻1つと順子に使っている状態で、そのスジをツモって来た場合にカンすること。 例えば |

|

| おくりこみ | 送り込み | 卓下などから相棒に要牌を渡してアガらせるコンビ打ちのイカサマ技。 | |

| おさえる | 押さえる | 他家が欲しそうな牌やアガられそうな牌を捨てないようにすること。 | |

| おた | オタ | 「オタ風」の略。 | =「客風」 |

| おたかぜ | 客風 | 自風牌でも場風牌でもない、役のない風牌のこと。 正しくは「コーフォン」と読む。 |

=「客風牌」 →「自風牌」 →「場風牌」 |

| おっかけりーち | 追っかけ立直 | 誰かが先行リーチをかけている後から、追いかけてかけるリーチのこと。 | |

| おとす | 落とす | 牌を切ること。特にターツやメンツになっている牌を切る場合に使う。 | |

| おなてん | おな聴 | 「同じテンパイ」の略。アガリ牌が他家と同じであること。 | |

| おばけ | お化け | 早い順目で高い手のテンパイが入ること。もしくは好配牌のこと。 | |

| おひき | お引き | コンビ打ちをする場合の補助役。 | →「コンビ打ち」 |

| おも | オモ | 「表ドラ」の略。 | =「表ドラ」 |

| おもてどら | 表ドラ | ドラ表示牌で示されるドラ。局の最初からわかっているドラ。 普通は単に「ドラ」という。裏ドラに対しての言葉。 |

→「裏ドラ」 |

| おや | 親 | その局の東家。 | =「荘家」 ↔「子」 |

| おやっかぶり | 親っ被り | 親の時に子に高い手をツモられること。親ゆえに他家より高い点数を払うこと。 | |

| おやっぱね | 親ッ跳 | 親の跳満のこと。18000点。 | |

| おやながれ | 親流れ | 親がノーテンで流局、または子がアガった場合に、親番が下家に移ること。 | |

| おやばい | 親倍 | 親の倍満のこと。24000点。 | |

| おやまん | 親倍 | 親の満貫のこと。12000点。 | |

| おやりー | 親リー | 「親のリーチ」の略。 | |

| おりる | 降りる | 振り込みの危険を回避するため、自分の手をくずして安全牌を切ること。 | ↔「攻める」 |

か

| かいめん | 開門 | 親が開局時にふったサイコロの目によって山を割ること。またその位置。 | |

|---|---|---|---|

| かうんと | カウント | 雀荘用語。自分の持ち点をメンバーに数えてもらうこと。 | |

| かえりとん | 返り東 | 北場終了時にトップ者の点数が規定に足りない場合、延長戦として再び東場の1周を行うこと。 北場の次を白場とし、続けて發、中、一萬場とするルールもある。 |

|

| かぜはい | 風牌 | =「風牌(ふうはい)」 =「四喜牌」 |

|

| かたあがり | 片和了り | 複数の待ちであるものの、役の都合でアガれない待ちのある状態。 | |

| かっぱぎ | かっぱぎ | 圧勝すること。他家の点棒を奪い取ること。 | |

| かぶる | 被る |

|

|

| かべ | 壁 |

|

|

| かみちゃ | 上家 | 自分から見てツモ順が先の人。左側の人。 | →「下家」 →「対面」 |

| かも | 鴨 | 負けてばかりで、賭け麻雀において儲けに利用されてしまう人。 | |

| からぎり | 空切り | ツモって来た牌と同じ牌を手の内から切り、あたかも手出しのように見せること。 | |

| からてん | 空聴 | テンパイはしているものの、当たり牌がすべて場もしくは自分の手牌に見えてしまっていてアガれない状態。 | |

| からなき | 空鳴き | 「空ポン」「空吃」「空槓」の総称。 | →「空ポン」 →「空吃」 →「空槓」 |

| かりかりとん | 仮々東 | 場決めで「東」の席になった人。 | →「場決め」 |

| かりてん | 仮聴 | 「仮の聴牌」の略。 テンパイはしているものの最終形ではなく、手変わりを狙っている状態。 |

|

| かりとん | 仮東 | 仮々東の人がふったサイコロの目で示される人。 | →「仮々東」 |

| かわ | 河 | 牌を捨てる場所のこと。正しくは「ホー」と読む。 | =「河(ほー)」 |

| かん | 槓 | 同一牌4枚を1つのメンツとするための宣言。 手の内で作った「暗槓」と、他家の捨て牌を使った「明槓」がある。 |

→「暗槓」 →「明槓」 |

| かんうら | 槓裏 | カンをして増えた裏ドラのこと。 | |

| かんさき | 完先 | 「完全先付け」の略。 | =「完全先付け」 |

| かんぜんさきづけ | 完全先付け | 先に役を確定しないといけないというルール。「先付け」とは正反対の意味。 クイタン無し、後づけ無し、最初のフーロはアガリ役に関係していないといけないなど、制約も多い上にいろいろな解釈があるので注意が必要。 「ナシナシ」と同じ意味で使う場合もある。 |

→「先付け」 →「無し無し」 |

| かんたー | 嵌搭 | 順子の真ん中の牌がない状態のターツ。 | |

| かんちゃん | 嵌張 | 順子の真ん中の牌。例えば |

|

| かんちゃんまち | 嵌張待ち | 順子になる搭子で、間の牌(カンチャン)で待つこと。 | →「嵌張」 |

| かんつ | 槓子 | 同一牌4枚を1つのメンツとしたもの。「暗槓」と「明槓」がある。 | →「暗槓」 →「明槓」 |

| かんどら | 槓ドラ | カンをして増えたドラのこと。 | |

| がんぱい | ガン牌 |

|

|

| かんぶり | 槓振り | カンをして捨てた牌でロンアガリすること。1飜のアガリ役として認める場合もある。 |

き

| きけんはい | 危険牌 | 他家の当たり牌になりそうな牌。 | ↔「安全牌」 |

|---|---|---|---|

| きほんふ | 基本符 | アガリに対してつく基本の20符のこと。 | =「副底」 |

| きめうち | 決め打ち | 序盤から最終的なアガリ形や待ち形を想定し、それに関係ない牌を切っていくこと。 | |

| ぎゃくぎり | 逆切り | ペンターを落とす時などに、セオリーとは逆の順番で落としていくこと。 例えば |

|

| ぎゃくもーしょん | 逆モーション | 牌山を積む時、普通は奥の牌の上に手前の牌を乗せるが、逆に手前の牌の上に奥の牌を乗せる動作。 | |

| きゃたぴら | キャタピラ | 両手を使い、牌山の右上の牌を右下に、左下の牌を左上にずらすイカサマ技。 | |

| ぎゃるじゃん | ギャル雀 | メンバーに若い女性ばかりを集めた雀荘。「ギャル雀荘」の略。 麻雀目的で行くところではない(らしい)。 |

|

| きゅうしゅきゅうはい | 九種九牌 | フーロのない純粋な第1ツモの時点で、手牌にヤオ九牌が9種類以上あること。またはその場合に流局を宣言することができるルールのこと。 八種九牌や九種十牌とする場合もある。 |

|

| きゅうしゅきゅうはいとうはい | 九種九牌倒牌 | 九種九牌で流局を宣言すること。またはそのルールのこと。 | →「九種九牌」 |

| きょうたくぼう | 供託棒 | リーチ時や誤フーロの罰則などで場に出す1000点棒のこと。次にアガった人のものになる。 オーラスで流れた場合、猿雀会ではトップ者のものになる。 |

|

| ぎりし | ギリ師 | 握り込みの技を使うイカサマ師。 | →「握り込み」 →「如何様師」 |

| きる | 切る | 牌を河に捨てること。打牌すること。 | =「打牌」 |

く

| くいかえ | 食い替え | フーロした時にフーロした牌と同じ、もしくはスジ牌を切る行為。 猿雀会では、現物でなければよしとしている。 例えば、 |

|

|---|---|---|---|

| くいさがり | 食い下がり | ポン、チー、明カンをすることにより飜数が1つ少なくなること。 | |

| くいじかけ | 食い仕掛け | ポン、チー、明カンをすること。 | =「食う」 =「鳴く」 =「仕掛ける」 |

| くいたん | 食い断 | ポン、チー、明カンをしたタンヤオのこと。 | =「鳴き断」 |

| くいとり | 食い取り | フーロでツモ順が変わり、要牌が自分のところへ来ること。 | |

| くいながれ | 食い流れ | フーロでツモ順が変わり、本来入るはずの要牌が他家のところへいってしまうこと。 | |

| くう | 食う | ポン、チー、明カンをすること。 | =「鳴く」 =「食い仕掛け」 =「仕掛ける」 |

| くうかん | 空槓 | 「カン」の発声をしておきながら取り消すこと。 | |

| くうちー | 空吃 | 「チー」の発声をしておきながら取り消すこと。 | |

| くうぽん | 空ポン | 「ポン」の発声をしておきながら取り消すこと。 | |

| くだりぽん | 下りポン | 上家が捨てた牌をポンすること。 | |

| くっつきてんぱい | くっつき聴牌 | 孤立牌にツモった牌がつながってテンパイすること。 | |

| くるくるちゃんす | くるくるチャンス | 第1、第3捨て牌が同一牌の時、捨て牌の並びを180度回転させて言うお遊び的なもの。 牌の並びを回転させる「クルクル」と、「(いい手が)来る来る」をかけている。 |

|

| くんろく | クンロク | 9600点のこと。 |

け

| けいしきてんぱい | 形式聴牌 | 形はテンパっているが、役がないテンパイのこと。 槍槓やハイテイではアガれることから、テンパイとして認めるルールが一般的。 |

|

|---|---|---|---|

| けいてん | 形聴 | 「形式聴牌」の略。 | =「形式聴牌」 |

| げんてん | 原点 | もともとの持ち点(猿雀会では25000点)。浮きも沈みもしていない状態。 | =「配給原点」 |

| げんぶつ | 現物 | 河に捨ててある牌と同一の牌。 | |

| げんろくづみ | 元禄積み | 自分の牌山に、1つおきに必要牌を積み込むイカサマ技。 |

こ

| こ | 子 | 東家が親なのに対し、南家、西家、北家を子と言う。 | =「散家」 ↔「親」 |

|---|---|---|---|

| こーつ | 刻子 | 同一牌3枚を1つのメンツとしたもの。「暗刻」と「明刻」がある。 | →「暗刻」 →「明刻」 |

| こーふぉんぱい | 客風牌 | 自風牌でも場風牌でもない、役のない風牌のこと。 | =「客風(おたかぜ)」 →「自風牌」 →「場風牌」 |

| こうつうじこ | 交通事故 | 早い巡目でダマテンの高い手に振り込んでしまうこと。 | |

| こし | 腰 | 他家の捨て牌に対してフーロ、もしくはロンアガリしそうな反応をしてしまうこと。 | |

| ごちー | 誤吃 | 間違えてチーすること。発声のみで取り消した場合「空吃」と言う。 | →「空吃」 |

| ごっとー | ゴットー |

|

|

| ごっぱ | ゴッパ | 5800点のこと。 | |

| ごつも | 誤ツモ | 間違えてツモアガリすること。 | |

| こてがえし | 小手返し | ツモ牌を素早く手牌の中の牌と入れ替え、ツモ切りか手出しかをわからないようにする技。 手牌の右から4枚目くらいまでツモ牌を入れてしまう人もいる。 |

|

| ごとし | 事師 | イカサマ師のこと。「仕事師」の略。 | =「如何様師」 |

| こば | 小場 | 安アガリばかりが続く状態。 | ↔「荒れ場」 |

| ごぽん | 誤ポン | 間違えてポンすること。発声のみで取り消した場合「空ポン」と言う。 | →「空ポン」 |

| ごみ | ゴミ | 親が500点、子が300点の意。 | =「サバゴボ」 |

| ごろん | 誤ロン | 間違えてロンアガリすること。 | |

| ごんにー | ゴンニー | 5200点のこと。 | |

| こんびうち | コンビ打ち | 2人で組んで協力し合うこと。もしくは2人で組んでイカサマをすること。 |

さ

| さきぎり | 先切り |

|

|

|---|---|---|---|

| さきづけ | 先付け | 役に関係しないメンツからフーロして、後から役をつけること。 「先付け小切手」が語源と言われている。 |

=「後付け」 |

| さきづも | 先自摸 | 上家が牌を捨てる前に、牌山からツモってしまうこと。マナー違反。 | |

| さし | 左4 | 親が開局時にふったサイコロの目が4の場合、割れる山を示す言葉。 | =「左4(ひだりよん)」 |

| さしうま | 差し馬 | 卓についた任意の2人が順位を争って賭けをすること。 | =「握り」 |

| さしこみ | 差し込み | 他家の手に意図的に振り込むこと。 | |

| さばごぼ | サバゴボ | 子が300点、親が500点の意。 | =「ゴミ」 |

| さま | 様 | 「イカサマ」の略。 | =「如何様」 |

| さまし | 様師 | 「イカサマ師」の略。 | =「如何様師」 |

| さらす | 晒す | フーロすること。ポン、チー、カンをしてそのメンツを他家に見せること。 | =「副露」 |

| ざんく | ザンク | 3900点のこと。 | |

| さんげんぱい | 三元牌 | ||

| さんころ | 三コロ | 1人だけが浮き、3人が沈むこと。「3人殺した」の意。 | →「一コロ」 →「二コロ」 =「Aトップ」 |

| さんちゃ | 散家 | 東家が荘家なのに対し、南家、西家、北家を散家と言う。 | =「子」 ↔「荘家」 |

| さんちゃほー | 三家和 | 同時に3人がロンアガリを宣言すること。 猿雀会では全員のアガリを有効としている。 |

=「トリプルロン」 |

| ざんにー | ザンニー | 3200点のこと。 | |

| さんぬけ | 三抜け | 抜け番を決める方法のひとつ。前の半荘で3着だった人が抜ける。 | →「抜け番」 |

| さんばいまん | 三倍満 | 11飜~12飜(場ゾロ除く)のアガリ。親は36000点、子は24000点。 「三倍満貫」とも言う。 |

|

| さんぴん | サンピン |

|

(2)→「レート」 |

| さんま | 三麻 | 「三人麻雀」の略。3人で麻雀をすること。 いろいろなやり方があるが、萬子の2~8を抜いて行うのが一般的。 |

|

| さんめんちゃん | 三面張 | ||

| さんめんまち | 三面待ち | 三面張で待つこと。 | →「三面張」 |

し

| しーとっぷ | Cトップ | 3人浮きのトップのこと。マルCとも言う。 | →「Aトップ」 →「Bトップ」 =「一コロ」 |

|---|---|---|---|

| しーぱい | 洗牌 | 手積みの場合に、牌山を積む前にジャラジャラと牌をかきまぜること。 | |

| しかける | 仕掛ける | ポン、チー、明カンをすること。 | =「食う」 =「鳴く」 =「食い仕掛け」 |

| じかぜ | 自風 | 自分の風。東家は「東」、南家は「南」、西家は「西」、北家は「北」。 | |

| じく | 自9 | 親が開局時にふったサイコロの目が9の場合、割れる山を示す言葉。 | |

| じご | 自5 | 親が開局時にふったサイコロの目が5の場合、割れる山を示す言葉。 | |

| じごくまち | 地獄待ち | 場に2枚見えている字牌の最後の1枚をタンキで待つこと。 | |

| しずみ | 沈み | 持ち点数が配給原点もしくは基準点よりもマイナスの状態。 | ↔「浮き」 |

| したづも | 下自摸 | ツモる牌が牌山の下段にあること。 | ↔「上自摸」 |

| じはい | 字牌 | =「字牌(つーぱい)」 | |

| しばぼう | 柴棒 | 100点棒の俗称。 | |

| じふうはい | 自風牌 | 自分の風牌。役牌となる。東家は |

=「門風牌」 |

| しぼる | 絞る | 他家にフーロされそうな牌を切らずに持っていること。 | |

| しもちゃ | 下家 | 自分から見てツモ順が次の人。右側の人。 | →「上家」 →「対面」 |

| しゃーちゃ | 西家 | 親から見てトイメンにいる人。 | |

| しゃーにゅー | 西入 |

|

|

| しゃーば | 西場 | 場風が「西」である南場の次の1周のこと。 | |

| しゃぼまち | シャボ待ち | シャンポン待ちの俗称。 | =「双ポン待ち」 |

| じゃまぽん | 邪魔ポン | 他家がチーの発声をした後から、それを邪魔する目的でポンすること。 | |

| しゃみ | 三味 | 「三味線」の略。 | =「三味線」 |

| しゃみせん | 三味線 | 自分に有利になるような嘘やまぎらわしいことを言って、相手を騙すこと。 | |

| じゃんとう | 雀頭 | アガリの形に必要な2枚1組の牌。 | =「頭」 |

| しゃんぽんまち | 双ポン待ち | ||

| しゅーぱい | 数牌 | 萬子、筒子、索子の総称。 | →「萬子」 →「筒子」 →「索子」 |

| じゅんいうま | 順位馬 | ゲーム終了時、順位に応じてやりとりされる点数のこと。 | |

| じゅんから | 純空 | テンパイはしているものの、当たり牌が山に1枚も残っていない状態。 | |

| しゅんつ | 順子 | ||

| しゅんつば | 順子場 | 手や河に対子や刻子よりも順子ができやすい状況のこと。オカルト的思考。 | ↔「対子場」 |

| しょうはい | 少牌 | 手違いにより手牌が13枚未満になってしまっている状態。 | |

| しょうみんかん | 小明槓 | ポンした牌と同一牌をポンのメンツに加えてカンすること。 | =「加槓」 |

| しょんぱい | 生牌 | まだ場に1枚も出ていない牌。 | |

| しょんべん | ションベン | サイコロをふる時、勢いあまって卓からサイコロをこぼしてしまった状態。 もともとはチンチロ用語。 |

す

| すーかいかん | 四開槓 | 複数の人が合計で4つのカンを成立させること。 | |

|---|---|---|---|

| すーかんながれ | 四槓流れ | 複数の人が合計で4つのカンを成立させた場合に流局となるルール。 | |

| すーしーぱい | 四喜牌 | =「風牌(かぜはい)」 =「風牌(ふうはい)」 |

|

| すーふーしれんだ | 四風子連打 | 第1捨て牌が全員同じ風牌であった場合に流局となるルール。 正しくは「スーフォンツーレンター」と読む。 |

|

| すーふーれんだ | 四風連打 | 四風子連打に同じ。正しくは「スーフォンレンター」と読む。 | =「四風子連打」 |

| すかーとめくり | スカート捲り | 本来のツモ牌ではない牌をツモってしまうこと。 | |

| すじ | 筋 | 両面待ちの一方に対してもう片方のことを言う。 | |

| すじひっかけ | 筋引っ掛け | 自分の当たり牌がスジになるような牌を捨てて、当たり牌を出させる技。 | =「引っ掛け」 |

| すてはい | 捨て牌 | 河に出ている牌。 | |

| すぽーつまーじゃん | スポーツ麻雀 | ブー麻雀と同様の短期決戦型ルールらしい。 | →「ブー麻雀」 |

| すりーらん | スリーラン | 三家和の俗称。 | =「三家和」 |

せ

| せきにんばらい | 責任払い | 行為に対する罰則で、他家の支払い分まで受け持つこと。 | |

|---|---|---|---|

| せっと | セット | 仲間同士で麻雀をすること。 | |

| せっとじゃんそう | セット雀荘 | 仲間同士で入店する客に卓を貸す雀荘。 | ↔「フリー雀荘」 |

| せっとたく | セット卓 | 雀荘にて仲間同士で麻雀をする卓。貸し卓。 | ↔「フリー卓」 |

| せめる | 攻める | 降りずにアガリに向かうこと。 | ↔「降りる」 |

| ぜんじどうたく | 全自動卓 | 洗牌から牌山を積むまでを自動的に行う機能のついた麻雀卓。点数表示、役の判断、自動配牌、ドラ出し機能などがついたものもある。 | |

| ぜんつっぱ | 全ツッパ | 「全部突っ張る」の略。回したり降りたりせず、すべて突っ張ること。 | →「突っ張る」 |

| ぜんやま | 全山 | 当たり牌がすべて山に残っていること。 |

そ

| そーず | 索子 | ||

|---|---|---|---|

| そくづも | 即ヅモ | 「一発ツモ」の意。 | |

| そくりー | 即リー | テンパイしてすぐにリーチをかけること。 | |

| そとうま | 外馬 | 観戦者がゲームの結果を予想して賭けをすること。 | |

| そばてん | 側聴・傍聴 | テンパイ時に切った牌の近くの牌で待っていること。 | |

| そめる | 染める | 混一色や清一色を作ること。またその手を「染め手」と言う。 |

た

| たーちゃ | 他家 | そのゲームに参加している自分以外の人のこと。 | |

|---|---|---|---|

| たーつ | 搭子 | あと1枚でメンツになる2枚の牌のこと。 | |

| たーはい | 多牌 | 手違いにより手牌が13枚より多くなってしまっている状態。 | |

| だいうち | 代打ち | 賭け麻雀で当事者の代わりに打つこと。またそれを専門にしている人。 | |

| だいそう | 代走 | 卓の1人が何らかの理由で席を立たなければならない時、一時的にその人の代わりに入って打つこと。 | |

| だいみんかん | 大明槓 | 手牌の暗刻と同一牌を他家が捨てた時、その牌を使ってカンすること。 | |

| たかめ | 高め | 2つ以上の待ちがあり、アガリ点数が異なる状態で、点数が最も高い待ち。 | ↔「安め」 |

| たっぱい | タッパイ | 多牌の俗称。 | =「多牌」 |

| たねせん | 種銭 | 持ち金のこと。賭けをする時の軍資金のこと。 | |

| だはい | 打牌 | 牌を河に捨てること。正しくは「ターハイ」と読む。 | |

| だぶとん | ダブ東 | 東場の連風牌。東家が刻子にすれば自風と場風がダブることから。 | →「連風牌」 |

| だぶなん | ダブ南 | 南場の連風牌。南家が刻子にすれば自風と場風がダブることから。 | →「連風牌」 |

| だぶりー | ダブリー | 「ダブルリーチ」の略。 | |

| だぶる | ダブル | 「ダブル役満」の略。 | |

| だぶるやくまん | ダブル役満 | 「字一色・大三元」のように、役満を2つ複合させてのアガリ。もしくは「四暗刻単騎」のようにダブル役満として決められた役でのアガリ。 親は96000点、子は64000点。 |

|

| だぶろん | ダブロン | 同時に2人がロンアガリを宣言すること。 | |

| だまてん | 黙聴 | メンゼンテンパイし、リーチをかけないでいること。 | =「闇聴」 |

| ためんちゃん | 多面張 | アガリ牌が3種類以上あるテンパイ形。 | |

| ためんまち | 多面待ち | 多面チャンで待つこと。 | →「多面張」 |

| たんきまち | 単騎待ち | 雀頭が確定しない状態でのテンパイ、あるいは七対子テンパイで、その1枚を待つこと。 | |

| だんとつ | 断トツ | 「断然トップ」の略。2着とかなり差のあるトップのこと。 | ↔「断ラス」 |

| たんぴん | タンピン | 「タンヤオ・ピンフ」の略。 | |

| だんらす | 断ラス | 「断然ラスト」の略。3着とかなり差のあるラスのこと。 | ↔「断トツ」 |

ち

| ちー | 吃 | 上家が捨てた牌を使って順子を1組作り、そのメンツを公開すること。 | |

|---|---|---|---|

| ちーちゃ | 起家 | 東1局の親。ゲーム開始時の親。 | |

| ちーちゃまーく | 起家マーク | 「東」の裏に「南」と書かれた札。起家の場所を示すもの。 東場・南場を示すようにもなっている。 |

|

| ちーてん | 吃聴 | イーシャンテンの状態からチーをしてテンパイすること。 | |

| ちっちー | チッチー | 7700点のこと。 | =「ナナナナ」 |

| ちどりづみ | 千鳥積み | 元禄積みのこと。 また、一色手を元禄積みで仕込むことを特にこう呼ぶ場合もある。 |

|

| ちゃがら | 茶殻 | 1飜いくらという賭け金で、1局ごとに精算を行う賭け麻雀。 | |

| ちゃかん | 加槓 | ポンした牌と同一牌をポンのメンツに加えてカンすること。 | =「小明槓」 |

| ちゃんちゃ | 荘家 | その局の東家。 | =「親」 ↔「散家」 |

| ちゃんふぉんぱい | 荘風牌 | 場の風牌。東場では |

=「場風牌」 |

| ちゅんちゃんぱい | 中張牌 | 数牌の2から8の牌、 |

↔「ヤオ九牌」 |

| ちょーま | 籌馬 | 点数をやりとりするための棒のこと。 | =「点棒」 |

| ちょんちょん | チョンチョン | 親が配牌の最後の1枚と第1ツモを同時に持ってくる動作のこと。1枚とんで牌を持つ仕草から。 | |

| ちょんぼ | 錯和・沖和 | ついうっかり間違いをしてしまうこと。通常は満貫分の罰金を払う。 本来「錯和」と「沖和」は微妙に意味合いが違うらしいが、よく知らない。 正しくは「錯和」は「ツォホー」、「沖和」は「チュンホー」と読む。 |

|

| ちんまい | チンマイ | 1人だけが沈み、3人が浮くこと。 | =「Cトップ」 =「一コロ」 |

つ

| つーぱい | 字牌 | =「字牌(じはい)」 | |

|---|---|---|---|

| つっぱる | 突っ張る | アガリに向かうため、他家の危険牌を捨てること。降りずに攻めること。 | |

| つばめがえし | 燕返し | 配牌と自分の牌山を入れ替える、高度なイカサマ技。 | |

| つみぼう | 積み棒 | 親が連荘またはテンパイ流局した場合に積む100点棒。何本場かを示す。 親以外がアガるまで、局ごとに1本ずつ増やしていく。 |

|

| つめしぼ | ツメシボ | 「冷たいオシボリ」の意。雀荘用語。 | ↔「アツシボ」 |

| つも | 自摸 |

|

|

| つもあがり | 自摸和了り | 自分がツモってきた牌でアガること。 | =「自摸和」 |

| つもぎり | 自摸切り | ツモってきた牌をそのまま捨てること。 | ↔「手出し」 |

| つもふ | 自摸符 | ツモアガリの時につく2符のこと。「ピンフ・ツモ」の場合はつかない。 | |

| つもほー | 自摸和 | 自分がツモってきた牌でアガること。 | =「自摸和了り」 |

| つりげい | 吊り芸 | 牌を2枚(もしくは4枚)隠し持って打つイカサマ技。 |

て

| であがり | 出和了り | 他家が捨てた牌でアガること。 | =「栄和」 =「栄和了り」 |

|---|---|---|---|

| でかぴん | デカピン | レートが1000点あたり1000円の意。 | →「レート」 |

| でかりゃんぴん | デカリャンピン | レートが1000点あたり2000円の意。 | →「レート」 |

| できん | 出禁 | 「出入り禁止」の略。マナーが悪い等の理由で雀荘から入店を断られること。 | |

| でじたる | デジタル | 確率論を重視し、流れなど科学的根拠のないものを信じないこと。 | ↔「オカルト」 |

| てだし | 手出し | 手の内から牌を捨てること。 | ↔「自摸切り」 |

| てっぽう | 鉄砲 | お金を持たずに賭場に来ること。 | |

| てつまん | 徹麻 | 「徹夜麻雀」の略。夜通し麻雀をすること。 | |

| てなり | 手なり | 役や守備などを考慮せず、牌効率だけを考えてテンパイに向かう打ち方。 | |

| てのうち | 手の内 | 手牌のフーロしていない部分。他家からは見えない手牌。 | |

| てはい | 手牌 | 各自の手元にある牌のこと。 | |

| でばさい | デバサイ | 「出場所最高」の略。自分にとって最も都合のいい場所から当たり牌が出ること。 | |

| てやく | 手役 | アガるために必要な役のこと。 | =「和了り役」 =「役」 |

| てらせん | 寺銭 | 場代のこと。雀荘におけるゲーム料金のこと。 | |

| てんいち | 点一 | レートが1000点あたり10円の意。 | →「レート」 |

| てんご | 点五 | レートが1000点あたり50円の意。 雀荘の看板や広告では「風速0.5」と表記している場合もある。 |

→「レート」 |

| てんさん | 点三 | レートが1000点あたり30円の意。 雀荘の看板や広告では「風速0.3」と表記している場合もある。 |

→「レート」 |

| てんに | 点二 | レートが1000点あたり20円の意。 | →「レート」 |

| てんぱい | 聴牌 | あと1枚くればアガれる状態のこと。 | ↔「不聴」 |

| てんぱね | 点パネ | 「32符は40符」のように符が繰り上がって高くなること。 | =「符ハネ」 |

| てんぴん | 点一 | レートが1000点あたり100円の意。 雀荘の看板や広告では「風速1」と表記している場合もある。 |

→「レート」 |

| てんぼう | 点棒 | 点数をやりとりするための棒のこと。 | =「籌馬」 |

と

| といさん | 対3 | 親が開局時にふったサイコロの目が3の場合、割れる山を示す言葉。 | |

|---|---|---|---|

| といしち | 対7 | 親が開局時にふったサイコロの目が7の場合、割れる山を示す言葉。 | =「対7(といなな)」 |

| といじゅういち | 対11 | 親が開局時にふったサイコロの目が11の場合、割れる山を示す言葉。 | |

| といすー | 対死 | 2人で同一牌を2枚ずつ持っている状態。 | =「持ち持ち」 |

| といつ | 対子 | 同一牌2枚1組のこと。 | |

| といつおとし | 対子落とし | 手の内で対子になっている牌を切っていくこと。 | |

| といつば | 対子場 | 手や河に順子よりも対子や刻子ができやすい状況のこと。オカルト的思考。 | ↔「順子場」 |

| といなな | 対7 | 親が開局時にふったサイコロの目が7の場合、割れる山を示す言葉。 | =「対7(といしち)」 |

| といめん | 対面 | 自分から見て正面にいる人。 | →「上家」 →「下家」 |

| とおし | 通し |

|

|

| とおらば | 通らば | 「通らばリーチ」の略。切った牌で誰もロンしなければリーチするという意味。 | |

| とちゅうりゅうきょく | 途中流局 | 四風子連打、九種九牌倒牌、四家リーチ、四カン流れによる流局のこと。 | →「流局」 |

| とっきゅうけん | 特急券 | 飜牌のこと。2枚以上持っている場合に使う。 刻子にして早アガリできることから。他にも「急行券」「快速券」など様々。 |

|

| とっぱん | トッパン |

|

|

| とっぷ | トップ | 1位のこと。勝者。 | ↔「ラス」 |

| どぼん | ドボン |

|

|

| とまと | トマト | 第1、第3捨て牌が同一牌の時に言うお遊び的なもの。 同様に対照形の捨て牌で「しんぶんし」「たけやぶやけた」「きつつき」などと言う場合もある。 第2、第3捨て牌が同一牌の場合には「バナナ」「とろろ」なども。 |

|

| どら | ドラ | アガった時に1枚持っていれば1飜付く懸賞牌。通常はドラ表示牌の次牌をドラとする。 | |

| どらばく | ドラ爆 | ドラ爆弾のこと。 | |

| どらばくだん | ドラ爆弾 | 牌山を積む時、ドラ表示牌とドラ牌を積み込み、サイコロでその目を出して自分の配牌にドラを引き込むイカサマ技。 | |

| どらひょうじはい | ドラ表示牌 | 開局時に開ける牌。通常は王牌の最後から3つ目の上段1枚を開ける。 | |

| どらぶくみ | ドラ含み | 数牌のドラを含んだ順子のこと。「ドラ含みメンツ」とも言う。 | |

| どらまたぎ | ドラまたぎ | 数牌のドラに対するまたぎスジのこと。危険牌だと言われている。 | →「またぎ筋」 |

| とりぷる | トリプル |

|

(1)=「三倍満」 (2)=「トリプル役満」 |

| とりぷるやくまん | トリプル役満 | 「大三元・字一色・四暗刻」のように、役満を3つ複合させてのアガリ。もしくは「大三元・四暗刻単騎」のように役満とダブル役満の複合形でのアガリ。 親は144000点、子は96000点。 |

|

| とりぷるろん | トリプルロン | 同時に3人がロンアガリを宣言すること。 猿雀会では全員のアガリを有効としている。 |

=「三家和」 |

| とりろん | トリロン | 「トリプルロン」の略。 | =「トリプルロン」 |

| とん | 幢 | 牌山にある牌を数える単位。上段と下段の2枚で1幢。 | |

| とんがえり | 東返り | 返り東のこと。 | =「返り東」 |

| とんちゃ | 東家 | 親のこと。 | |

| とんなんせん | 東南戦 | 東場、南場で1ゲームとすること。親番が2周したら1ゲーム終了となる。 | =「半荘戦」 |

| とんば | 東場 | 場風が「東」である最初の1周のこと。東風戦の場合は常に東場。 | |

| とんぷうせん | 東風戦 | 東場のみで1ゲームとすること。親番が1周したら1ゲーム終了となる。 |

な

| なかぬき | 中抜き | ベタオリ時などで、順子の真ん中の牌を捨てること。 | |

|---|---|---|---|

| ながれ | 流れ | 運や勢いなどを表す言葉。オカルト的思考なため、否定派も多い。 | |

| ながれる | 流れる |

|

|

| なきたん | 鳴き断 | ポン、チー、明カンをしたタンヤオのこと。 | =「食い断」 |

| なく | 鳴く | ポン、チー、明カンをすること。 | =「食う」 =「食い仕掛け」 =「仕掛ける」 |

| なし | ナシ | 親が700点、子が400点の意。 | |

| なしなし | 無し無し |

|

↔「有り有り」 (1)→「完全先付け」 |

| ななとーさん | ナナトーサン | 子が700点、親が1300点の意。 | |

| なななな | ナナナナ | 7700点のこと。 | =「チッチー」 |

| なんちゃ | 南家 | 親の下家にいる人。 | |

| なんにゅう | 南入 | 南場の1周に入ること。 | |

| なんば | 南場 | 場風が「南」である東場の次の1周のこと。東風戦には南場はない。 |

に

| にーよん | ニーヨン | 2400点のこと。 | |

|---|---|---|---|

| にーよんまる | ニーヨンマル | 24000点のこと。「ニーヨンマルゼット」と言う人もいる。 | |

| にぎり | 握り | 差しウマのこと。 | =「差し馬」 |

| にぎりこみ | 握り込み | 何種類かの牌を手に隠し持ち、ゲームを有利に進めるイカサマ技。 | |

| にころ | 二コロ | 2人が浮き、他の2人が沈むこと。「2人殺した」の意。 | →「一コロ」 →「三コロ」 =「Bトップ」 |

| にっく | ニック | 2900点のこと。 | |

| になき | 二鳴き | 場に出た1枚目の牌を見送り、2枚目の牌をポンすること。 | →「一鳴き」 |

| にぬけ | 二抜け | 抜け番を決める方法のひとつ。前の半荘で2着だった人が抜ける。 | →「抜け番」 |

| にのにのてんほー | 二の二の天和 | コンビ打ちのイカサマ技のひとつ。 2人がそれぞれ積み込み、2人ともサイコロで2の目を出して天和を完成させる。 映画「麻雀放浪記」にて出目徳と坊や哲がやったことで有名。 |

|

| にんろく | ニンロク | 2600点のこと。 |

ぬ

| ぬきどら | 抜きドラ | アガった時に1枚持っていれば1飜付く懸賞牌。 手牌から抜き出して晒し、嶺上牌をツモってくる。花牌などが使われる。 |

→「花牌」 |

|---|---|---|---|

| ぬけばん | 抜け番 | ゲーム参加者が5人以上いる場合、その半荘において参加しない人のこと。 |

ね

の

| のーてん | 不聴 | テンパイしていない状態。 | ↔「聴牌」 |

|---|---|---|---|

| のーてんばっぷ | 不聴罰符 | 流局時にノーテン者がテンパイ者に払う罰符。通常は場で合計3000点にする。 | →「罰符」 |

| のーてんりーち | 不聴立直 | テンパイしていないのにかけるリーチのこと。通常は流局時にチョンボとなる。 | |

| のーれーと | ノーレート | 金銭などを賭けないこと。 | |

| のべたん | 延べ単 | 「延べ単騎」の略。 |

|

| のーちゃんす | ノーチャンス | ある牌が場と自分の手を合わせて4枚見えている時、その牌を使ったターツでの待ちはないという考え方。 例えば ただし、シャンポンや単騎はあり得る。 |

|

| のーほーら | ノー和了 | 1回もアガっていない状態。 | |

| のみ | のみ | 1飜だけでアガった場合などに使う。「リーのみ」「中のみ」など。 またその手を「のみ手」と言う。 |

|

| のみきっく | のみキック | 1飜だけでアガって他家の親を流すこと。 特にクイタンのみ、飜牌のみなどの安い手(30符1飜)の場合に使う。 |

は

| はいきゅうげんてん | 配給原点 | もともとの持ち点(猿雀会では25000点)。浮きも沈みもしていない状態。 | |

|---|---|---|---|

| はいげん | 配原 | 「配給原点」の略。 | =「配給原点」 |

| はいこうりつ | 牌効率 | アガリに向かう上での受け入れの広さ、有効牌の多さのこと。 | |

| はいていはい | 海底牌 | その局におけるツモ山の最後の牌。王牌を除いた牌山の最後の牌。 | |

| はいぱい | 配牌 | 最初に牌山から自分のところに持ってくる牌のこと。13枚ある。 親は配牌時に第1ツモを持ってくるので、配牌と合わせて14枚ある。 |

|

| ぱいぱん | 白板 | ||

| ぱいふ | 牌譜 | 1局ごとに各自の持ち点、配牌、ツモ、捨て牌、アガリ形などを記録したもの。 | |

| ばいまん | 倍満 | 8飜~10飜(場ゾロ除く)のアガリ。親は24000点、子は16000点。 「倍満貫」とも言う。 |

|

| はいやま | 牌山 | ゲーム開始時に積む、横17枚上下2段の牌のこと。 | |

| はいりめ | 入り目 | イーシャンテンからテンパイへ変わった時に入って来た牌のこと。 | |

| ぱお | 包 | 役満を確定させる牌をポン(あるいはカン)させると責任払いになること。 「包則」とも言う。対象となる牌を「包牌」と言ったりもする。 |

|

| ばかぜ | 場風 | 場の風。東場では「東」、南場では「南」。 | |

| ばぎめ | 場決め | 各自の座り席を決めること。 サイコロ2度ふり、牌つかみ取りによる決めなどがある。 |

|

| はこてん | 箱点 | 持ち点がなくなり、点数が払えなくなった状態。 | =「ブットビ」 |

| ばぞろ | 場ゾロ | はじめから場についている2飜のこと。1飜役をアガれば3飜になるのだが、場ゾロを無視して飜数を数えるのが一般的になっている。 計算式を使って点数計算をする場合に用いる。 |

|

| はだかたんき | 裸単騎 | 4組のメンツをフーロして1枚だけで雀頭を待つこと。 | |

| ばった | バッタ | シャンポン待ちの俗称。 | →「双ポン待ち」 |

| ばっぷ | 罰符 | 決められた条件やミスに応じて支払う点数のこと。 | |

| はなぱい | 花牌 | 春夏秋冬や梅蘭竹菊などが描かれた牌。主に抜きドラとして使われる。 | →「抜きドラ」 |

| はねまん | 跳満 | 6飜~7飜(場ゾロ除く)のアガリ。親は18000点、子は12000点。 「跳満貫」とも言う。 |

|

| ばふうはい | 場風牌 | 場の風牌。東場では |

=「荘風牌」 |

| はん | 飜 | 役を数える単位。正しくは「ファン」と読む。 | |

| はんじどうたく | 半自動卓 | 洗牌をする時、牌がすべて自動的に裏返る機能がついた麻雀卓。 | |

| はんちゃん | 半荘 | 東場、南場を合わせてこう呼ぶ。一荘に対して半分なので半荘。 | →「一荘」 |

| はんちゃんせん | 半荘戦 | 半荘で1ゲームとすること。親番が2周したら1ゲーム終了となる。 | =「東南戦」 →「半荘」 |

| ばんばん | バンバン | 場ゾロの俗称。他にも「デンデン」「ドンドン」など様々。 | =「場ゾロ」 |

ひ

| びーとっぷ | Bトップ | 2人浮きのトップのこと。マルBとも言う。 | →「Aトップ」 →「Cトップ」 =「二コロ」 |

|---|---|---|---|

| ひき | 引き | 牌をツモってくること。ツモ運の強さなどを表す場合に使う。 「引きがいい」「引きが弱い」など。 |

|

| ひだりじゅうに | 左12 | 親が開局時にふったサイコロの目が12の場合、割れる山を示す言葉。 | |

| ひだりっぱ | 左8 | 親が開局時にふったサイコロの目が8の場合、割れる山を示す言葉。 | |

| ひだりよん | 左4 | 親が開局時にふったサイコロの目が4の場合、割れる山を示す言葉。 | =「左4(さし)」 |

| ひっかけ | 引っ掛け | 自分の当たり牌がスジになるような牌を捨てて、当たり牌を出させる技。 | =「筋引っ掛け」 |

| ひろい | 拾い | 河から必要牌を持ってくるイカサマ技。 | |

| ぴんず | 筒子 | ||

| ぴんちゅい | 平局 | 誰もアガらずに局が終了すること。 | =「流局」 |

| ぴんづも | ピンヅモ | 「ピンフ・ツモ」の略。 | |

| ぴんぴんろく | ピンピンロク | 11600点のこと。 |

ふ

| ふ | 符 | 点数計算のベースとなる要素。 基本符、門前加符、その他アガリ形に応じてつく符などがある。 |

→「基本符」 →「門前加符」 |

|---|---|---|---|

| ぶーまーじゃん | ブー麻雀 | 関西発祥の短期決戦型ルール。持ち点や終了条件に多少違いがあるものの、 誰かがハコになるか、持ち点が倍になったらゲーム終了というのが一般的。 トップの取り方(A、B、Cトップ)により勝ち配分が変わる。 |

|

| ぶーまん | ブーマン | 「ブー麻雀」の略。 | =「ブー麻雀」 |

| ふーろ | 副露 | チー、ポン・カンをしてそのメンツを公開すること。 | =「晒す」 |

| ふーてい | 副底 | アガリに対してつく基本の20符のこと。 | =「基本符」 |

| ふぁんぱい | 飜牌 | 刻子にすると役がつく牌のこと。三元牌、自風牌、場風牌がある。 | =「役牌」 →「三元牌」 →「自風牌」 →「場風牌」 |

| ふうそく | 風速 | レートのこと。雀荘の看板や広告などに使われる。 | =「レート」 |

| ふうはい | 風牌 | =「風牌(かぜはい)」 =「四喜牌」 |

|

| ぶっこぬき | ブッコ抜き | 自分の牌山の端に要牌を仕込み、手牌の不要牌を逆端につけると同時に必要牌を持ってくるというイカサマ技。 | |

| ぶっとび | ブットビ | 持ち点がなくなり、点数が払えなくなった状態。 | =「箱点」 |

| ふはね | 符ハネ | 「32符は40符」のように符が繰り上がって高くなること。 | =「点パネ」 |

| ぶらふ | ブラフ | 相手を惑わすような行為をして騙すこと。はったり。 | |

| ふりーじゃんそう | フリー雀荘 | 1人で入店しても他の客や店のメンバーと麻雀をすることのできる雀荘。 「お一人様でも遊べます」「リーチ麻雀」「風速」と書かれていればたいがいフリー雀荘。 フリー雀荘の中でも、セット打ち用に卓を貸してくれる店もある。 |

↔「セット雀荘」 |

| ふりーたく | フリー卓 | 店側がルールやレートを決め、バラで打ちに来た人たちが麻雀をする卓。 | ↔「セット卓」 |

| ふりこみ | 振り込み | 自分の捨て牌で他の人にロンさせてしまうこと。 | =「放銃」 |

| ふりてん | 振聴 | 自分の河にアガリ牌が捨てられているテンパイ。 同巡にアガリ牌が捨てられている場合や、リーチ後に見逃した場合もフリテンとなる。 |

|

| ふりてんりーち | 振聴立直 | フリテンの状態でかけるリーチのこと。認めない場合もある。 |

へ

| ぺーちゃ | 北家 | 親の上家にいる人。 | |

|---|---|---|---|

| ぺーば | 北場 | 場風が「北」である西場の次の1周のこと。 | |

| べたおり | ベタ降り | 完全におりること。「ペタおり」とも言う。 | →「おりる」 |

| べたし | ベタ師 | エレベーターの技を使うイカサマ師。 | →「エレベーター」 →「如何様師」 |

| ぺんたー | 辺搭 | 数牌の「1・2」または「8・9」の搭子のこと。 | |

| ぺんちゃんまち | 辺張待ち | 数牌の「1・2」または「8・9」の搭子で待つこと。辺搭で待つこと。 |

ほ

| ほー | 河 | 牌を捨てる場所のこと。 | =「河(かわ)」 |

|---|---|---|---|

| ほーていはい | 河底牌 | その局における最後の捨て牌。 | |

| ほーら | 和了 | 手牌とツモ牌もしくは他家が切った牌を合わせて、4面子1雀頭の形になったら宣言できる。宣言するとその局の勝者となる。 ツモ牌で宣言すると自摸和、他家が切った牌で宣言すると栄和となる。 |

=「和了り」 →「自摸和」 →「栄和」 |

| ほうじゅう | 放銃 | 自分の捨て牌で他の人にロンさせてしまうこと。 | =「振り込み」 |

| ぼうてん | 棒聴 | 手なりで進めてテンパイすること。 | →「手なり」 |

| ぼうはい | 暴牌 | 危険牌や包牌などを捨てること。無謀な捨て牌。 | |

| ほわんぱい | 荒牌 | 牌山が王牌だけになっても誰もアガれない状態。 | |

| ぽん | ポン | 他家が捨てた牌を使って刻子を1組作り、そのメンツを公開すること。 | |

| ぽんかす | ポンかす | 誰かがポンした牌の4枚目のこと。普通は字牌に対して使う。 | |

| ほんちゅん | 紅中 | ||

| ぽんてん | ポン聴 | イーシャンテンの状態からポンをしてテンパイすること。 |

ま

| まぎれ | 紛れ | 予想できない事態。順当でない結果になること。 | |

|---|---|---|---|

| またぎすじ | またぎ筋 | その牌をまたいだスジのこと。 |

|

| まわす | 回す | 危険牌をおさえながら自分の手を作っていくこと。おりずに遠回りすること。 | |

| まんがん | 満貫 | 40符4飜~5飜(場ゾロ除く)のアガリ。親は12000点、子は8000点。 | |

| まんしゅう | 満州 | 満貫のこと。 | |

| まんず | 萬子 | =「萬子(わんず)」 | |

| まんちょく | 満直 | 「満貫直撃」の略。 |

み

| みえみえ | 見え見え | 捨て牌や仕掛けから、どんな手を狙っているのかがわかってしまうこと。 | |

|---|---|---|---|

| みおくる | 見送る | アガれるのにアガらないこと。またはフーロできるのにしないこと。 | |

| みぎじゅう | 右10 | 親が開局時にふったサイコロの目が10の場合、割れる山を示す言葉。 | =「右10(うじゅう)」 |

| みぎに | 右2 | 親が開局時にふったサイコロの目が2の場合、割れる山を示す言葉。 | =「右2(うに)」 |

| みぎろく | 右6 | 親が開局時にふったサイコロの目が6の場合、割れる山を示す言葉。 | =「右6(うろく)」 |

| みせはい | 見せ牌 | 手の内の牌をうっかり、もしくは故意に他家に見せてしまうこと。またその牌。 | |

| みのがす | 見逃す | アガれるのにアガらないこと。故意的、見落としのどちらの場合にも使う。 | |

| みんかん | 明槓 | 他家の捨て牌を使ったカン。加槓と大明槓がある。 | →「加槓」 →「大明槓」 |

| みんこー | 明刻 | 他家の捨て牌を使った刻子。 |

む

め

| めいさい | 迷彩 | 自分の河に、アガリ牌がいかにも通りそうな牌を捨てること。 | |

|---|---|---|---|

| めんぜん | 門前 | 鳴いていない(チー、ポン・明カンをしていない)状態。 | |

| めんぜんかふ | 門前加符 | 門前でロンアガリした場合につく10符のこと。 | |

| めんぜんやく | 門前役 | 鳴くと成立しない役のこと。「ピンフ」「一盃口」「四暗刻」など。 | |

| めんちん | メンチン | 「メンゼン・チンイツ」の略。 | |

| めんつ | 面子 |

|

|

| めんぴん | メンピン | 「リーチ・ピンフ」の意。 | |

| めんふぉんぱい | 門風牌 | 自分の風牌。役牌となる。東家は |

=「自風牌」 |

| めんほん | メンホン | 「メンゼン・ホンイツ」の略。 | |

| めんたんぴん | メンタンピン | 「リーチ・タンヤオ・ピンフ」の意。 |

も

| もーた | 摸打 | 牌をツモって切る一連の動作のこと。 | |

|---|---|---|---|

| もうぱい | 盲牌 | 牌を見ずに指の感触だけで牌の種類を判別すること。 | |

| もちもち | 持ち持ち | 2人で同一牌を2枚ずつ持っている状態。 | =「対死」 |

| もろひっかけ | モロ引っ掛け | 自分の当たり牌がスジになるような牌を切ってリーチすること。 | →「引っ掛け」 |

や

| やおちゅうはい | ヤオ九牌 | 字牌と、数牌の1と9を合わせた |

↔「中張牌」 |

|---|---|---|---|

| やきとり | 焼き鳥 | その半荘で1度もアガっていない状態。 | |

| やきぶた | 焼き豚 |

|

|

| やく | 役 | アガるために必要な牌の組み合わせのこと。その難易度により飜数が決められている。 | =「和了り役」 =「手役」 |

| やくはい | 役牌 | 刻子にすると役がつく牌のこと。三元牌、自風牌、場風牌がある。 | =「飜牌」 →「三元牌」 →「自風牌」 →「場風牌」 |

| やくまん | 役満 | 役満役として決められた役でのアガリ。 もしくは13飜以上(場ゾロ除く)のアガリ。親は48000点、子は32000点。 「役満貫」とも言う。 |

|

| やすめ | 安め | 2つ以上の待ちがあり、アガリ点数が異なる状態で、点数が安い方の待ち。 | ↔「高め」 |

| やま | 山 | 牌山のこと。 | =「牌山」 |

| やまごし | 山越し |

|

|

| やみてん | 闇聴 | メンゼンテンパイし、リーチをかけないでいること。 | =「黙聴」 |

ゆ

よ

| よんぱー | ヨンパー | 4800点のこと。 |

|---|

ら

| らす | ラス |

|

(1)↔「トップ」 |

|---|---|---|---|

| らすおや | ラス親 | 最終局における親のこと。 | |

| らすかく | ラス確 | 「ラスト確定」の略。自分で自分のラスを確定するようなアガリをすること。 | |

| らすはん | ラス半 | 「ラストの半荘」の略。最後の半荘のこと。 | |

| らすまえ | ラス前 | 最終局の前の局。半荘戦(東南戦)であれば南3局のこと。 |

り

| りーそく | リー即 | 「リーチ・一発」の意。 | |

|---|---|---|---|

| りーちせんげんぱい | 立直宣言牌 | リーチをかけた時の捨て牌のこと。 | |

| りーちぼう | 立直棒 | リーチをかけた人が場に出す供託棒。通常は1000点。 | |

| りーづも | リーヅモ | 「リーチ・ツモ」の略。 | |

| りーぱい | 理牌 | 手牌を見やすいように並べ替えること。 | |

| りゃんかん | 両嵌 | ||

| りゃんしば | リャンシバ | 「二飜縛り」の略。「リャンシ」と略すこともある。 | =「二飜縛り」 |

| りゃんはんしばり | 二飜縛り | 2飜以上のアガリ役がないとアガれないというルール。 通常は、5本場以上になるとこのルールが適用される。 |

|

| りゅーふぁ | 緑發 | ||

| りゅうきょく | 流局 | 誰もアガらずに局が終了すること。荒牌による流局と途中流局がある。 | =「平局」 →「荒牌」 →「途中流局」 |

| りゃんめんたんき | 両面単騎 | →「延べ単」 | |

| りゃんめんまち | 両面待ち | ||

| りゃんぴん | リャンピン |

|

(2)→「レート」 |

| りんしゃんはい | 嶺上牌 | 王牌の最後の4枚の牌。カンをした時にツモってくる牌。 カンが発生するごとに、ドラ表示牌の逆側から順番にツモる。 |

る

れ

| れーと | レート | 賭け率のこと。通常は1000点あたりいくらという表記をする。 | |

|---|---|---|---|

| れんちゃん | 連荘 | 同じ人の親が続くこと。 | |

| れんふうはい | 連風牌 | 自風牌と場風牌が重複する場合、その牌のこと。 正しくは「レンフォンパイ」と読む。 |

→「自風牌」 →「場風牌」 |

ろ

| ろうとうはい | 老頭牌 | 数牌の1と9の牌、 |

|

|---|---|---|---|

| ろくまいぎり | 六枚切り | 捨て牌を1段6枚でそろえること。 | |

| ろくよん | ロクヨン | 6400点のこと。 | |

| ろっけー | ロッケー | 六間積みのこと。 | |

| ろっけんづみ | 六間積み | 牌山を積む時、間を6トンあけて2トンずつ要牌を積み込み、 サイコロでその目を出して自分の配牌に引き込むイカサマ技。 |

|

| ろん | 栄 | 他家が捨てた牌でアガること。その発声。 | |

| ろんあがり | 栄和了り | 他家が捨てた牌でアガること。 | =「栄和」 =「出和了り」 |

| ろんほー | 栄和 | 他家が捨てた牌でアガること。 | =「栄和了り」 =「出和了り」 |

わ

| われめ | 割れ目 |

|

|

|---|---|---|---|

| わんず | 萬子 | =「萬子(まんず)」 | |

| わんちゃんす | ワンチャンス | ある牌が場と自分の手を合わせて3枚見えている時、その牌を使ったターツでの待ちは可能性が少ないという考え方。 例えば ただし、シャンポンや単騎はあり得る。 |

|

| わんつー | ワンツー | 順位ウマで「10・20」のこと。 | |

| わんぱい | 王牌 | その局で必ず残さなければならない14枚の牌。 |

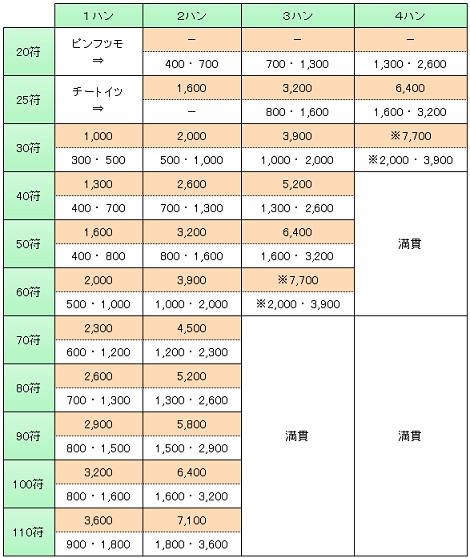

子の点数表

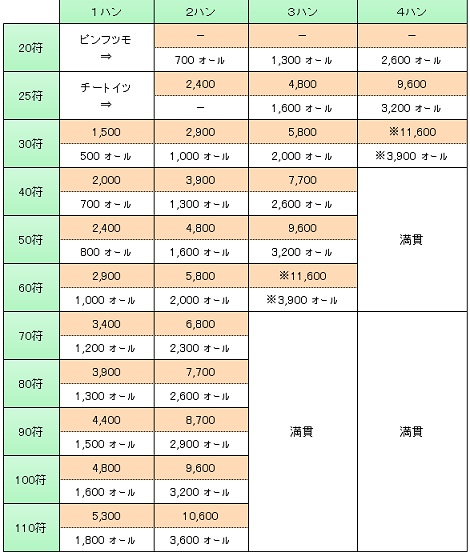

親の点数表

麻雀の役一覧

一翻役

立直(リーチ)

リーチは面前で聴牌時にリーチと宣言し、場に1000点(リーチ棒)を払うことで成立する役です。

・リーチ棒は上がった者が貰えます。

・リーチで上がった場合はドラの下の牌(通称裏ドラ)もドラとなります。

・持ち点が900点以下の場合や残りのツモ牌が一枚もない場合はリーチは出来ません

・リーチ後に上がり牌以外(待ちの変わらない暗槓を除く)はツモ切りをしなければなりません。

・リーチ後に送りカンは出来ません

・リーチ後に上がり牌を見逃すと以降全て他人から上がればフリテンとなります。

一発(イッパツ)

一発はリーチ後1巡以内に上がる役です。1巡以内でも他人の鳴きが入った後では一発は付きません。

門前清自摸(メンゼンチンツモ)(ツモ)

門前清自摸は面前(チー・ポンしてない状態)でツモ上がりする役です。

面前で役がない場合は他人からロンは出来ませんが、ツモ上がりはできます。

平和(ピンフ)

平和は4順子1雀頭で作られた役です。ただし順子の二面待ちの場合であり、雀頭が翻牌(または風牌)以外であることです。

例えば下の2つの場合はどちらも平和とはなりません。

上は順子の待ちではなく雀頭待ち、下は雀頭が翻牌だからです。

平和は麻雀の基本中の基本。上がりの半分は平和といっても大げさではないくらい。

断ヤオ九(タンヤオチュウ)(通称:タンヤオ)

断ヤオ九(タンヤオ)は手牌すべてに一九字牌が入ってない役です。萬子・筒子・索子の2~8のみで手を完成します。

麻雀の基本は断ヤオ九&平和です。上の手は679索子待ちですが9索の場合は断ヤオ九が付きません。

一盃口(イイペイコウ)

一盃口は同じ順子を2つ作る役です。面前(チー・ポンしてない状態)のみ有効ですので鳴いた場合は一盃口は認められません。

上の手牌は一盃口と断ヤオ九です。

翻牌(ファンパイ)

翻牌は役が付く字牌を刻子にする役です。基本的に鳴いても役が付きますが、後付無しの場合など注意が必要です。

翻牌になる字牌は三元牌(白・發・中)と風牌です。

ドラ

ドラはドラである牌(ドラ表示牌の次の牌)を持っているだけで付く役です。ただしドラのみでは上がりは認められていません。

他の役と一緒に上がることでドラ役が加算されます。また裏ドラも同じでドラ表示牌の下にある牌の次の牌が裏ドラとなります。

嶺上開花(リンシャンカイホウ)(通称:リンシャン)

嶺上開花は嶺上牌で上がる役です。嶺上牌とはカンをした時に王牌から持ってくる牌です。嶺上開花と一発は同時に付きません。

海底摸月(ハイテイモーユエ)(通称:ハイテイツモ)

海底摸月は海底牌(最後の牌)でツモ上がりする役です。鳴いている(チー・ポンした)状態でも海底摸月は認められます。

また面前であれば門前清自摸(ツモ)と海底摸月(ハイテイツモ)が同時に成立し二翻となります。

河底撈魚(ホウテイラオユイ)(通称:ハイテイロン)

河底撈魚は海底牌(最後の牌)でロン上がりする役です。鳴いている(チー・ポンした)状態でも河底撈魚は認められます。

海底摸月と河底撈魚・・・海の底と河の底の違いがあるんですね。

搶槓(チャンカン)

搶槓は他家が加槓した牌で上がる役です。暗槓の場合は上がれません。また搶槓で上がる場合は槓が成立していないため槓ドラは増えません。

二翻役

三色同順(サンショクドウジュン)(通称:サンショク)

三色同順は筒子、索子、萬子それぞれで同じ順子(シュンツ)を使った役です。

面前で二翻役、鳴くと一翻役となります。平和との複合役として比較的よく目にする役で、麻雀の中心的な役です。

一気通貫(イッキツウカン)(通称:イッツー)

一気通貫は同じ色を用いて一二三、四五六、七八九の3種類の順子を使った役です。

面前で二翻役、鳴くと一翻役となります。三色同順と同じく平和との複合役として使えたり、混一色との複合役としても使える役です。

七対子(チートイツ)(通称:チートイ)

七対子は文字通り七つの対子を使った役で、4面子1雀頭という麻雀の基本から外れた役です。鳴くこともできません。

また点数計算が七対子だけ別で、七対子は25符二翻役または50符一翻役となります。

三暗刻(サンアンコウ)(通称:サンアン)

三暗刻は筒子、索子、萬子それぞれ同じ暗刻子(アンコウツ・アンコ)もしくは暗槓子(アンカンツ)を使った役です。

対々和(トイトイ)と複合させることが多く、また符が高くなり点数が高くなりやすい役です。

全帯ヤオ(チャンタイヤオ)(通称:チャンタ)

全帯ヤオは4面子1雀頭にすべてヤオ九牌(一、九、字牌)の含まれる役です。

辺塔子(ペンチャン)待ちが多くなりがちなために手配がなかなか進みにくい一方、面前であがるとちょっとお洒落な感じです。

面前で二翻役で、鳴くと一翻となります。

対々和(トイトイホウ)(通称:トイトイ)

対々和は全て刻子で作られた役です。面前なら三暗刻との複合役となり四翻役となり、鳴いても二翻役となります。

三暗刻や混一色、ドラ3などとの複合役を付ける場合が多く、使用頻度も比較的多い役です。

混老頭(ホンロウトウ)(通称:ホンロウ)

混老頭はヤオ九牌のみで作られた役です。混老頭は必ず刻子か対子からなるため対々和や七対子との複合役となります。

面前でも鳴いても二翻役となり、めったに出ない役ですが、決めるとこれもお洒落です。

三色同刻(サンショクドウコウ)

三色同刻は筒子、索子、萬子それぞれで同じ刻子(コウツ)を使った役です。

暗刻でも明刻でも、面前でも鳴いても二翻役となります。三色同順と似ていますが、めったに出なく珍しい役です。

小三元(ショウサンゲン)

小三元は三元牌であるハク・ハツ・チュンを2刻子1雀頭とする役です。

三元牌自体も翻牌ですので、小三元と二翻牌で合わせて四翻役となります。

ダブルリーチ

ダブルリーチは第一順目でリーチを掛ける役です。配牌次第な役です。

オープンリーチ

オープンリーチは認められない場所もありますので、まず確認をしましょう。オープンリーチは自分の待ち牌を見せてリーチをする役です。オープンリーチは基本的に相手からの出上がりが無いため、ツモるしかありません。終盤に役不足でトップになれない場合などオープンリーチにする場面もあります。オープンリーチに振り込むと役満扱いとなります。

三翻役

混一色(ホンイーソー)(通称:ホンイツ)

面前:三翻役 鳴いた場合:二翻役

混一色(ホンイツ)は字牌+同じ色の牌で形成された役です。上の図は字牌と索子(ソーズ)のみで作られています。

同様に萬子+字牌でも筒子+字牌でも混一色となります。混一色は面前で三翻役、鳴いた場合は二翻役となります。

また、混一色手を作る時に「染める」と呼ぶことがあります。字牌が多い時は無理にでも染めに行くことも良いかも知れません。

混一色の短所として捨て牌で混一色がバレバレになってしまうところでしょうか。

二盃口(リャンペイコウ)

面前:三翻役 鳴いた場合:役無し

二盃口は一盃口を2つ作る役です。

形的には七対子と同じ形になりますが、七対子と二盃口は併用されず、役の高い二盃口が役となります。

また鳴いた場合は役無しとなりますので要注意。

純全帯ヤオ(ジュンチャンタイヤオ)(通称:ジュンチャン)

面前:三翻役 鳴いた場合:二翻役

純全帯ヤオは、全帯ヤオ(チャンタ)の字牌が無くなった純水に一・九絡みのみの役です。

六翻役

清一色(チンイーソー)(通称:チンイツ)

面前:六翻役 鳴いた場合:五翻役

清一色(チンイツ)は字牌を除く同じ色の牌でのみ形成された役です。混一色(ホンイツ)の字牌が無くなった役ですね。手牌14枚全て同じ色にするため難易度は高く、またハイがダブるため初心者には何待ちかが分かりにかったりします。

役満

国士無双(コクシムソウ)(通称:コクシ)

国士無双はヤオ九牌(一・九・字牌)全てを1枚ずつ(どれかひとつだけ2枚)集めた役です。ヤオ九牌は全部で13枚ありますので、全種類1枚ずつ手持ちの場合は13面待ちとなります。国士無双13面待ちはダブル役満扱いの場合もあります。

国士無双は役満の中でも比較的出現しやすい役満です。

四暗刻(スウアンコウ)

※面前のみ役満(鳴いたら暗刻ではない)

四暗刻は4つの暗刻を作る役です。順子(シュンツ)と違い暗刻(アンコ)を作るのは非常に大変なものですが、それを4面子すべて暗刻で作った役です。

四暗刻単騎待ちはダブル役満扱いのところもあります。

大三元(ダイサンゲン)

※鳴いても役満

大三元は三元牌(白・發・中)を全て刻子(鳴いてもOK)とした役です。一見簡単そうですが、なかなか上手く集まらないのが大三元。

字一色(ツウイーソー)

※鳴いても役満

字一色は字牌のみで手牌を作った役です。34種類のうち7種類の牌のみで手を作るためかなり難しい役です。

緑一色(リュウイーソー)

※鳴いても役満

緑一色は23468索と發のみで作った役です。この6種類の牌は緑色しか使われていないためこの名前となります。また1579索には赤い竹が入っているために緑一色には入れることができません。34種類のうち6種類の牌のみで手を作るため字一色同様かなり難しい役です。

九連宝燈(チュウレンポウトウ)

※面前のみ役満

九連宝燈は清一色(チンイツ)&面前で1112345678999+どれか1枚という役です。九連宝燈の何が凄いかと言いますと、上の手牌の場合、理論的に全ての筒子(ピンズ)で上がりとなります。一筒を頭と考えると三六九筒待ち、九筒を頭と考えると一四七筒待ち、二五八筒は頭待ちという筒子なら全てにおいて上がりとなる理想的な清一色なのです。上の待ちは純正九連宝燈と言われます。

大抵上のような純正ではない形での聴牌となりますが、これで五萬が来た場合も九連宝燈となります。

小四喜(ショウスウシー)

※鳴いても役満

小四喜は風牌4種のうち3種類が刻子、1種類が雀頭という役です。

大四喜(ダイスウシー)

※鳴いても役満

大四喜は風牌4種全てを刻子にした役。小四喜と比較して難易度も上がっているためダブル役満扱いとすることもあります。

清老頭(チンロウトウ)

※鳴いても役満

清老頭は一・九のみで作られた役です。全帯ヤオ(チャンタ)に対する純全帯ヤオ(純チャン)のように混老頭に対する清老頭です。

天和(テンホウ)

天和は親の時、配牌14牌ですでに上がっているという役です。確率にして33万回に1度らしいです。まずお目にかかれない役ですが、雀荘で天和を上がった人を見たことがあります。

地和(チイホウ)

地和は子の第一ツモ牌で上がるという役です。ただし上がる前に他家の鳴きがあった場合は地和とはなりません。